Praktische Tipps

Was kann ich auf meiner Kalimba spielen?

Das hängt von dem Tonsystem ab, welches auf deiner Kalimba eingestimmt ist. Kleinkalimbas haben häufig nur 4-5 Töne pro Oktave, fast alle größeren Kalimbas haben 7 Töne pro Oktave und sind entweder in C-Dur oder in G-Dur eingestimmt. Auf einem Klavier, einer Gitarre und nahezu jedem anderen modernen Musikinstrument können dagegen 12 Töne pro Oktave gespielt werden.

Auf einer Kalimba, die nur 4 Töne pro Oktave hat, kann in der Regel nur ein Akkord gespielt werden.

Mantra-Begleitung auf einer 9-tönigen Sansula

Kalimbas mit 7 Tönen pro Oktave (= "diatonisch" gestimmte Kalimbas), passen exakt auf das europäische Tonsystem. Alle Melodien, die einer Dur-, Moll- oder einer Kirchentonleiter (z.B. Dorisch, Mixolydisch) folgen, können auf einer diatonischen Kalimba mit hinreichendem Tonumfang gespielt werden. Zu diesem Repertoire gehören Volkslieder, Kinderlieder, mittelalterliche Musik, keltische Musik, Folk und viele Themen der modernen Rock- und Popmusik. Die mit großem Abstand meistverkaufte diatonische Kalimba ist die 17 er Kalimba in C-Dur. Sie ist leicht zu handhaben und deckt mit ihrem Tonumfang von 2 1/3 Oktaven den Tonbedarf nahezu jeder diatonischen Melodie ab.

Die Rock-Ballade "Wind of Change" (Scorpions), gespielt auf einer 17-tönigen Kalimba

Welche Tonarten kann ich verwenden?

Du kannst auf einer Kalimba nur das Tonmaterial der eingestimmten Tonart verwenden. Eine Kalimba, die in C-Dur gestimmt ist, kann nur das Tonmaterial der C-Dur-Tonleiter spielen- also die C-Dur-Tonleiter selbst sowie die parallele Moll-Tonleiter A-Moll (äolisch) und die Kirchentonleitern, die auf dem Tonmaterial von C-Dur basieren. Die wichtigsten Kirchentonleitern sind D-Dorisch und G-Mixolydisch. Dieser Umstand bedeutet aber nicht, dass du nur Stücke spielen kannst, deren Noten in C-Dur abgedruckt sind. Diatonische Musik aus anderen Tonarten lässt sich leicht in die Zieltonart deiner Kalimba transponieren.

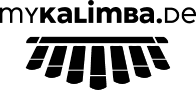

Transposition in die Tonart der Kalimba

Abwärts gelangt man ausgehend vom C eine reine Quinte tiefer zu F-Dur mit einem b (B), eine weitere Quinte tiefer zu B-Dur (engl:Bb-Dur) mit zwei b (B, Eb), weiter über Eb-Dur mit 3 b (B, Eb, Ab), Ab-Dur mit 4 b, Db mit 5b zu Gb mit 6 b. Vergleicht man die Kreuz-Tonart mit 6 Vorzeichen, F#-Dur, mit der b-Tonart mit sechs Vorzeichen, Gb-Dur, stellt man fest, dass diese beiden Töne lediglich unterschiedliche Bezeichnungen für denselben Ton auf der Klaviatur sind, nämlich für den Ton zwischen den weißen Tasten F und G. Dort schließt sich der Quintenzirkel.

Zu jeder Dur-Tonleiter gehört noch die parallele Moll-Tonleiter, die exakt dieselben Vorzeichen hat, aber einen anderen Anfangston. Die parallele Molltonleiter beginnt auf der 6. Stufe der Dur-Tonleiter.

Mit diesem Wissen kannst du jede Melodie in die gewünschte Zieltonart transponieren.

Die Tonartenbestimmung anhand der Vorzeichen wird in den ersten 3 min dieses Videos erklärt.

Beispiel 2: Die Melodie "Freude schöner Götterfunken" ist mit einem b notiert. Deine Kalimba ist in G-Dur gestimmt.

Schritt 1: Identifiziere die Ausgangs-Tonart. Die Tonart mit einem b als Vorzeichen (Ton B, engl. Bb) ist F-Dur. Das Stück muss also von F-Dur nach G-Dur transponiert werden.

Schritt 2: Setze alle Töne auf die neue Tonhöhe. Da F einen Tonschritt unter G liegt, müssen alle Töne um einen Tonschritt angehoben werden.

Schritt 3: Setze neue Vorzeichen: Notiere anstatt des alten Vorzeichens B das neue Vorzeichen F# am Anfang jeder Zeile.

Wie kann ich Noten in Tabs umschreiben?

Ausführliche Anleitung: Das Umschreiben von Noten - egal in welcher Tonart - in Tabulaturzahlen ist ein einfacher, rechnerischer Vorgang, den du mit ein bisschen Übung leicht erlernen kannst. Hierbei ist es nicht notwendig, die Noten erst einmal in die Zieltonart der Kalimba zu transponieren, denn Zahlen-Tabulaturen erfassen lediglich die Tonstufen innerhalb der Dur-Tonleiter, nicht aber die Tonart.

Prüfe als Erstes, ob das Stück für die 17er Kalimba geeignet ist, indem du prüfst, ob direkt vor einer Note (nicht am Zeilenanfang) ein #, b oder Auflösungszeichen steht. Ist dies nicht der Fall, ist das Stück geeignet.

Schritt 1: Identifiziere anhand der Vorzeichen und mithilfe des Quintenzirkels, die Tonart des Stückes. In unserem Video-Beispiel ist die Melodie in G-Dur, was am Vorzeichen F# am Anfang der Notenzeile erkennbar ist.

Kurzanleitung:

- Prüfe, ob im Original Notentext direkt vor einer Note - nicht am Anfang der Notenzeile - ein #, b, oder Auflösungszeichen steht. Wenn nicht - check - geeignet für Kalimba 17.

- Suche dir aus dem oben abgebildeten Tonleiter-Blatt die Zeile mit der richtigen Tonart.

- Schreib dir die Nummern aus dem Tonleiter-Blatt über die entsprechenden Noten im Original Notentext

- Spiel los!

Kalimba spielen mit Kindern

Gerne wird die Kalimba als ideales Einsteiger-Instrument für Kinder empfohlen. Das ist nicht falsch- bedarf aber einiger Anmerkungen. Hier ein paar Stichpunkte für eine sinnvolle Entscheidung:

- Kleinkalimbas sind sehr gut geeignet, den kindlichen Spaß am Musizieren zu erwecken. Ihr Tonumfang ist überschaubar, in Akkordstimmungen passt jeder Ton zu jedem.

- Auch das Ausprobieren der kindlich-musikalischen Kreativität führt schnell zu Lernerfolgen, da das Instrument auch für Kinder leicht überschaubar ist.

- Die Tonbildung ist einfach: Anders als bei Trompete oder Geige bedarf es keiner Anfangsübungen, um dem Instrument überhaupt einen Ton zu entlocken.

Folgendes sollte dabei aber beachtet werden:

- Kalimbas setzten, ähnlich wie Klavier und Gitarre, eine Motorik voraus, in der beide Hände rhythmisch zusammenarbeiten und die Koordination millimetergenau funktioniert.

- Das Kind muss in der Lage sein, das Erfassen von Intervallen und die Übertragung in die richtige rechts-links-Motorik zu erlernen.

- Eine weitere Besonderheit beim Kalimbaspiel ist die Beschaffenheit der Fingernägel: Diese sind bei jüngeren Kindern noch sehr dünn und verschleißen extrem schnell. Das Spiel ohne Nagel wird innerhalb weniger Minuten unangenehm schmerzhaft.

- Die Größe der Hände muss mit der

Größe der Kalimba korrespondieren.

Halten und Zupfen einer Kalimba

Wie halte ich meine Kalimba?

Kalimbas werden mit den Fingern seitlich gefasst und locker zwischen den Händen gehalten. Die Daumen befinden sich oberhalb der Zungenenden und können diese in ihrer Hälfte des Spielbereiches mühelos erreichen.

Ist eine Kalimba besonders breit, solltest du nur mit den vordersten Fingergliedern um die Unterkante der Kalimba herumgreifen. So hast du auf der Oberseite mehr Spielraum, um mit den Daumen die mittlere Zunge zu erreichen.

Mikrofonabnahme & Verstärkung

- Mikrofonabnahme: Eine Kalimba lässt sich

problemlos mit einem Mikrofon abnehmen. Ein

Kleinmembran-Kondensatormikrofon ist

optimal, in einer Live-Situation ist aber auch ein einfaches

dynamisches Mikrofon völlig ausreichend. Positioniere das Mikrofon

10-20 cm mittig unterhalb der Kalimba. In einer Studiosituation ist eine zusätzliche (Stereo-)

Mikrofonierung von oben denkbar,

aber nicht zwingend notwendig.

- Abnahme mit einem aufgeklebten Tonabnehmer: Es gibt Tonabnehmersysteme, die mit dauerelastischer Masse oder Doppelklebeband am Instrument befestigt werden. Einige von ihnen sind für Gitarre oder Streichinstrumente entwickelt worden und klingen exzellent- allerdings übersteigt ihr Kaufpreis den Anschaffungspreis einer Kalimba um ein Vielfaches. Daneben gibt es verschiedene Kalimbas aus Fernost, bei denen ein Tonabnehmer zum Ankleben mitgeliefert wird. Die Klangqualität dieser Tonabnehmer ist allerdings sehr unterschiedlich. Der im Vergleich verwendete Tonabnehmer (LingTing) klang erstaunlich gut. Viele andere erreichen nicht einmal die Übertragungsqualität eines Telefones.

Gängige Effekte für einen guten Kalimba-Sound sind neben einem EQ, der die hohen Mitten unterdrückt, Chorus und Hall, ggf. Kompressor.

Pflege und Aufbewahrung

Zur Pflege:

Die Oberfläche der Holzteile aller handelsüblichen Kalimbas ist entweder lackiert oder mit Öl/Hartwachs versiegelt. Diese Oberflächen brauchen in der Regel keine Pflege. Es reicht, sie ab und zu trocken abzuwischen, um Staub und Nagelreste, die beim Spielen entstehen, zu entfernen.

Durch Kontakt mit dem Hautschweiß entsteht insbesondere bei geölten und gewachsten Holzkörpern an den Kontaktstellen eine Patina. Das ist ganz normal und stört nicht, solange die Patina nicht zu dick wird. Sollte dies aber der Fall sein, kann man sie mit Holzpolitur abreiben. ACHTUNG! Das Holz könnte sich durch die Politur verfärben! Bei lackierten Kalimbas lässt sich die Patina mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas Seife entfernen. Hierbei ist zu beachten, dass die Feuchtigkeit anschließend vollständig entfernt wird- vor allem im Bereich der Zungen, diese könnten sonst Rost ansetzen.

Kalimba mit Patina

Die Zungen bestehen in der Regel aus Federstahl und sind bei den meisten Kalimbas durch eine Beschichtung (Verchromt/vernickelt, Plasmabeschichtung) relativ gut gegen Rost geschützt. Sollte es trotzdem zu Rostansatz kommen, kann man diesen ignorieren, sofern er sich nicht im Bereich der Auflagen oder am Spielende befindet. Sollte dies aber der Fall sein, hilft es nur, die Zunge ggf. auszubauen, den Rost mit einer Drahtbürste zu entfernen und die Zunge anschließend mit Stahlwolle wieder glatt zu polieren- oder sich eine neue Zunge zu besorgen. Einzelne Zungen und Zungensätze werden im Internet angeboten. Man findet sie entweder auf den Webseiten der Hersteller oder auf Amazon.

Kalimbazungen mit Rostansatz

In den aktuellen Zeiten ist es sinnvoll, sich - speziell in Musikschulen - Gedanken über Desinfektion zu machen. So wichtig es auch im Zuge der Coronamaßnahmen ist: Desinfektionsmittel und Kalimbas passen nicht zueinander. Wenn es eine andere Lösung gibt, sollte man das Desinfizieren von Kalimbas vermeiden. Wenn es unumgänglich ist, sollte man ein Desinfektionsmittel verwenden, welches möglichst wenig Wasser enthält und dieses unmittelbar nach der Desinfektion rückstandsfrei abreiben. Ansonsten besteht das Risiko von angegriffenen Holzoberflächen und verrosteten Zungen.

Zur Aufbewahrung

Kalimbas fühlen sich überall dort wohl, wo andere akustische Musikinstrumente sich auch wohlfühlen. Die Lagerung sollte

gleichbleibend warm (zwischen 10 und 25 Grad) und

trocken (zwischen 30 und 60 % relative Luftfeuchtigkeit) sein.

Ist die Luft zu trocken, kann das Holz austrocknen und Risse bekommen. Ist die

Feuchtigkeit zu hoch, können die Metallteile Rost ansetzen. Hier noch ein paar praktische Tipps:

- Lasse Deine Kalimba niemals in der Sonne liegen.

- Lasse deine Kalimba bei Sonne oder Frost nicht im Auto liegen.

- Setze sie keiner direkten Feuchtigkeit (Regen, Spritzwasser) aus. Sollte die Kalimba feucht geworden sein, trockne sie umgehend und vollständig ab.

- Wische die Klangzungen nach längerem Spiel trocken ab, bevor du die Kalimba wieder weglegst.

- Benutze eine Transporttasche, die Feuchtigkeitsabweisend und gefüttert ist, damit die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede beim Transport nur langsam auf die Kalimba einwirken.

- Wähle einen Lagerort, der sich nicht direkt neben einem offenen Fenster oder über einer Heizung befindet.

- Lagere deine Kalimba nicht im untersten Regal- oder Schrankfach über einer Fußbodenheizung, wähle lieber ein höheres.

Wie stimme ich meine Kalimba?

Neben dem Spielen selbst beeinflussen Temperaturunterschiede, Luftfeuchtigkeit oder Erschütterungen die Stimmung einer Kalimba. Häufig kommen Neuinstrumente, die die lange Reise aus Fernost hinter sich haben, mit einer schlechten Stimmung in Europa an. Kurzum: irgendwann im Leben jeder Kalimba kommt der Moment, in dem sie gestimmt werden muss. Und dann?

Kalimba stimmen ist kein Hexenwerk, sondern ein handwerklicher Prozess, der schnell erlernt werden kann.

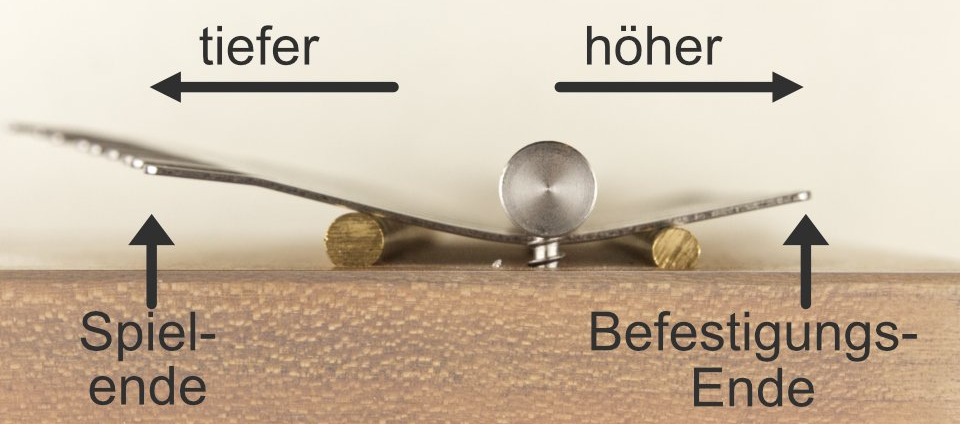

Das Prinzip des Stimmens

Kalimbazungen sind

zwischen vorderer und hinterer Auflage durch den Druck des dazwischen befindlichen Klemmbalkens

fixiert. Die

Tonhöhe wird

von der Länge des frei schwingenden Zungenteils bestimmt. Wird dieser durch das

herausschieben der Zunge

länger, so wird der

Ton tiefer. Verkürzt man ihn durch

hineinschieben der Zunge, so wird der

Ton höher.

Aller Anfang ist schwer und wenn du noch nie ein Musikinstrument gestimmt hast, kann es schon mal eine halbe Stunde dauern, bis die Kalimba durchgestimmt ist. Wenn Du etwas geübter bist, brauchst du für das Nachstimmen einer Kalimba nur noch 2-3 Minuten.

FAQs zum Stimmen einer Kalimba

Optische Markierungen

Insbesondere bei größeren Kalimbas mit einer Spielebene sind

optische Markierungen ein wichtiges Mittel, um den

Überblick zu behalten.

Man unterscheidet

zwei

gängige Markierungssysteme:

Das AMI-Markierungssystem: Bei diesem System wird von der Mitte ausgehend jeder dritte Ton markiert. Dieses System sieht sehr schön aus, hat aber keine musikalische Relevanz, weil in jeder Oktave unterschiedliche Töne markiert sind. Das ist so, als ob bei einem Klavier in jeder Oktave andere Tasten schwarz eingefärbt wären. Es ist zwar besser, als gar keine Markierungen zu haben, aber eine Menge überflüssige Lernarbeit für Kopf und Augen, weil man für jede Oktave ein anderes Markierungsmuster lernen müsste.

Das AMI-Markierungssystem

Zahlenmarkierungen

Auf vielen 15 er, 17er und 21er Kalimbas sind alle Töne mit den Zahlen der Tonstufe der jeweiligen Tonart markiert und in der zweiten Oktave mit einem, in der dritten Oktave mit zwei Punkten ergänzt. Das ist am Anfang sehr hilfreich, sollte aber mit zunehmender Spielpraxis an Bedeutung verlieren, denn die Orientierung über die häufig schwer lesbaren Zahlen erfordert eine Menge Konzentration.

Sollte Deine Kalimba nicht mit Zahlen beschriftet sein, kannst du sie problemlos mit einem dünnen Permanent-Marker selbst beschriften.

Kalimba mit Zahlenmarkierungen

Die Daumennägel

Die Beschaffenheit der Daumennägel ist ein wichtiges Kriterium für das Kalimbaspiel. Diese sollten mindestens so lang sein, dass der Nagel beim Zupfen ohne Mühe die Zunge erreicht. Sind die Nägel zu lang, kommt es häufiger zu ungewollten Berührungen vibrierender Zungen, was unangenehme Klirrgeräusche verursacht. In der optimalen Länge ist der weiße Rand des Nagels ca. 2 mm breit.

Da sich die Daumennägel beim Spielen abnutzen, solltest du über nagelverstärkende Maßnahmen nachdenken, wenn du viel spielst. Die einfachste Variante ist härtender Nagellack. Reicht dies nicht aus, ist der Auftrag einer UV-Gelschicht - zuhause oder im Nagelstudio - eine sinnvolle Maßnahme. Verwendet man hierbei Glasfaser-Gel, ist der Nagel nahezu unzerstörbar und nutzt sich beim Spielen kaum noch ab.